- An der Kleinen Oertze

Rundgänge > * 1. Rundgang >>>>

Oerrel an der Kleinen Oertze / Orle an der Orla

1. Das Dorf und Kleine Oertze

(!Hinweis die kleinen Bilder die nebeneinander sind, können zum vergrößern angeklickt werden und dort findet Ihr auch die Bildbeschreibung!)

Die Geschichte unseres Heimatdorfes ist eng mit der Kleinen Oertze verbunden. Sowohl der Name des Dorfes als auch des kleinen Heidebaches dürften den gleichen Ursprung haben. Das Wort „Orla“ oder „Urla“, „Arla“ oder auch Urula“ bedeutet so viel wie kleiner Fluss. Vor 700 Jahren wurde die Kleine Oertze nur „Orla“ (kleiner Fluss) genannt. Die Menschen, die sich hier niedergelassen hatten, kamen aus dem „Ort am kleinen Fluss“ – was mit „Orle“ bezeichnet wurde. Später wurde daraus „Oerrel“. Vermutlich ist die heute noch bei Oertze und Oerrel gebräuchliche Schreibweise mit „Oe“ auf ihren Wortursprung zurückzuführen.

Wann sich die ersten Menschen hier niederließen, wissen wir heute leider nicht. Solange keine alten Besiedlungsreste entdeckt und ausgegraben werden, werden wir es auch nicht mehr herausbekommen. Daher können wir uns bei der Altersbestimmung des Dorfes nur an das halten, was bisher durch historische Dokumente bekannt geworden ist.

Auf dem Lande konnte in früheren Jahrhunderten niemand lesen und schreiben. Alles was wichtig war wurde meistens in den Kirchen- und Klosterbüchern festgehalten. Und auch in den größeren Städten wurde wichtiges in Büchern erfasst. Zu diesen Städten gehörte vor 700 Jahren zum Beispiel „Modestorpe“, die wir heute als Lüneburg kennen.

Den Lüneburgern haben wir es unter anderem zu verdanken, dass wir heute wissen, dass es unser Orle (Oerrel) Anfang des 14. Jahrhunderts bereits gab. Aber nicht nur den Lüneburgern, sondern auch einem Mann mit Namen „Sanderus“, der im Jahre 1308 Oerrel (Orle) verlassen und in Lüneburg (Modestorpe) neu angefangen hat. Und dort wurde jeder Neubürger mit seinem Herkunftsort amtlich erfasst und uns Bürgerbuch „Donatus“ eingetragen. So auch „Sanderus aus Orle“. Ihm, der Oerrel verlassen hat, verdanken wir es in erster Linie, dass wir heute auf eine mehr als 700-jährige Dorf-Geschichte zurückblicken können.

Daraus können wir aber auch ableiten, dass „Orle“ bereits vor 1308 existierte, denn „Sanderus“ konnte den Ort nur verlassen, wenn er vorher dort gelebt hat. Doch bis zu einem weiteren Beleg dafür, gilt 1308 als das Jahr in dem Oerrel erstmals erwähnt wurde. Richtig amtlich wird es dann ein Jahr später.

Aus dem Jahr 1309 stammen die ersten urkundlichen Erwähnungen unseres Dorfes. Diese Urkunden befinden sich heute im Landesarchiv in Hannover. Der lateinische Text sowie eine kurze lesbare Inhaltsangabe sämtlicher Urkunden sind auch im „Urkundenbuch des Klosters Michaelis in Lüneburg“ erfasst, das 1860/61 im Auftrag der „Lüneburger Landschaft“ *1) herausgegeben wurde. In vier Urkunden ist Oerrel als villa Orle erwähnt:

- Urkunde 202 vom 10. Februar 1309: Heinrich von Boizenburg, Verdener Domherr und Archidiakon in Modestorpe (Lüneburg), verkauft dem Kloster St. Michael in Lüneburg den großen und kleinen Zehnten*2) in Örrel (villa Orle) (im Kirchspiel Munster, Amt Ebstorf) unter dem Versprechen, das Eigentumsrecht daran von der Verdener Kirche zu erwirken.

Quelle: NLA Hannover Celle Or. 100 Lüneburg St. Michaelis Nr. 102

- Urkunde 210 vom 20. Dezember 1309: Bischof Friedrich von Verden schenkt dem Kloster St. Michael in Lüneburg seine Gerechtsame*3) an dem Zehnten*2) in Örrel (villa Orle) (im Kirchspiel Munster, Amt Ebstorf).

Quelle: NLA Hannover Celle Or. 100 Lüneburg St. Michaelis Nr. 108

- Urkunde 217 vom 30. Dezember 1310: Bischof Friedrich, Propst Albert, Dekan Geltmar und das Domkapitel in Verden schenken dem Kloster St. Michael in Lüneburg das Obereigentum an den, von demselben erworbenen Zehnten*2) in Örrel (villa Orle) (im Kirchspiel Munster, Amt Ebstorf), Heinsen (im Kirchspiel Embsen, Amt Lüne), Nindorf an der Schmalen Aue (im Kirchspiel Egestorf, Amt Winsen an der Luhe) und Bohndorf (im Kirchspiel Alt-Medingen, Amt Lüne).

Quelle: NLA Hannover Celle Or. 100 Lüneburg St. Michaelis Nr. 112

- Urkunde 481 vom 19. November 1347: Knappe Johann von Oedeme verkauft dem Mönch Anton von Melbeck in Lüneburg einen halben Hof in Örrel (villa Orle) (Im Kirchspiel Munster, Amt Ebstorf) mit Vogtei.

Quelle: NLA Hannover Celle Or. 100 Lüneburg St. Michaelis Nr. 329

Anmerkungen:

Quelle: Urkundentitel Niedersächsisches Landesarchiv Hannover.

*1) Mit „Lüneburger Landschaft“ ist hier nicht die Natur oder „Lüneburger Heide“ gemeint, sondern die Vertretung der Bevölkerung des Fürstentums Lüneburg. Nähere Informationen zur heute noch bestehenden „Landschaft Lüneburg“ sind im Internet unter folgenden Link zu finden:

*2) = Der Zehnte war eine etwa zehnprozentige (Kirchen-) Steuer, die in Form von Geld oder Naturalien an eine geistliche (Kirche, Kloster) oder weltliche (Herrscher) Einrichtung zu zahlen war.

*3) = Die Gerechtsame ist eine veraltete Bezeichnung für zum Beispiel ein Nutzungsrecht, Privileg oder eine Befugnis an einer bestimmten Sache. In diesem Fall an dem Zehnten.

Das Urkundenbuch des Klosters St. Michaelis zu Lüneburg kann unter dem nachfolgend aufgeführten Link bei google.books.de eingesehen werden. Dort findet man die entsprechenden Urkunden, wenn im Eingabefeld „Im Buch suchen:“ das Wort Orle oder Örrel (diese Schreibweise beachten) eingegeben wird. Dagegen helfen die Nummern der Urkunden bei der Suche nicht so schnell weiter, da in diesem Buch mehrere Jahrgänge des Urkundenbuchs zusammengefasst sind und die Urkundennummern daher mehrfach vorkommen.

Da der Link eigentlich so eingestellt ist, dass sofort eine Seite mit einer Urkunde über „Örrel“ angezeigt wird, gelangt man in der Kopfzeile über „zurück“ und „weiter“ zu den drei anderen Urkunden.

Aus der Zeit danach ist uns bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts nur wenig über „Orle“ bekannt, auf das wir erst im 2. historischen „Rundgang“ eingehen werden. Irgendwann wurde aus „Orle“ Oerrel und aus „Orla“ die Kleine Oertze. Dieser Bach war nicht nur die Lebensader für die Menschen im Dorf, sondern auch für deren Vieh. Außerdem lieferte er bei einem Feuer das nötige Wasser zum Löschen. Denn die fünf Höfe des Dorfes waren so angelegt, dass die Menschen es nicht weit zum Bach hatten, so dass Trink- und auch Löschwasser immer schnell zu erreichen waren.

Um der Bedeutung der Kleinen Oertze für Oerrel gerecht zu werden, widmen wir unseren ersten historischen „Rundgang“ der „Orla“ – unserer Kleinen Oertze. Machen wir uns zuerst auf den Weg zu ihrer Quelle. Dazu starten wir an unserem zukünftigen Feuerwehrhaus (Turnhalle) in der Schweriner Straße. An der gegenüberliegenden Forstsaatgutberatungsstelle beginnt nämlich der „Zapfenweg“, dem wir eine ganze Weile folgen werden (siehe beigefügten Auszug aus der Topografischen Karte – Blatt 3021 Faßberg)

Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für

Geoinformation und Landvermessung Niedersachsen

Die

farblichen Markierungen wurden von uns hinzugefügt.

Zuerst geht es in Richtung

Rodelbahn. Unten in der Senke, gleich in der ersten Kurve, sickert im

Wald ein namenloses Rinnsal aus dem Boden hervor. Während der

Aufforstungen wurde es begradigt und so zu einem Entwässerungsgraben

für dieses ortsnahe Gebiet. So bildete der Graben unter anderem die

Südgrenze der späteren Wiese von Julius Paul, die man in den 1950er

und 1960er Jahren über den damals so genannten „Lehrerweg“

(hinter der Schule) erreichte. Dieses in die Kleine Oertze

abfließende Rinnsal ist schon auf den ältesten bekannten Karten,

auf denen Oerrel zu finden ist, eingezeichnet. Da es diesen

Entwässerungsgraben heute nicht mehr gibt, ist dieses Gebiet wieder

der Natur überlassen.

Von der ersten Kurve in

der Senke aus führte in den 1960er Jahren ein Weg zu einer kleinen

Waldlichtung, die seit dem Orkan vom 11. November 1972 nicht mehr

existiert. Auf dieser Lichtung fand damals das betriebsinterne

Schützenfest der Waldklinik statt. Die Mitarbeiter der Klinik haben

dabei auf einen Holzvogel (Adler) geschossen und so ihren

Schützenkönig ermittelt. Die Dorfbewohner durften zuschauen und

essen und trinken, nur nicht den Vogel abschießen. Das war den

Mitarbeiter vorbehalten. Nach dem Wechsel des Chefarztes der Klinik

fand dieses Schützenfest nicht mehr statt. Hinzu kam, dass es die

Lichtung ab Ende 1972 nicht mehr gab. Nach diesem kleinen Abstecher

in die jüngere Vergangenheit geht es jetzt aber weiter zur Quelle

der Kleinen Oertze.

Wir bleiben auf dem

„Zapfenweg“, der an der Rodelbahn vorbei für ein kurzes Stück

auf dem „Lüneburger Weg“ verläuft. Über den könnten wir zwar

fast auf direktem Wege zur Quelle gelangen. Da dieser Weg heutzutage

aber oft in einem schlechten Zustand ist, der dem der Heidewege in

früheren Jahrhunderten sehr nahe kommen dürfte, bleiben wir auf dem

„Zapfenweg“, der nun auf dem „Moorweg“ weiterführt. Der

Moorweg ist wie eh und je der Verbindungweg zwischen Dorf und

Oerreler Moor. Heute endet der Weg allerdings an der Bahnlinie

Munster – Uelzen, da nördlich davon der Truppenübungsplatz

Munster-Nord liegt.

An der Wegekreuzung der

Forstabteilungen (Jagen) 223, 222, 210 und 209 biegt der Zapfenweg

nach links zur Kleinen Oertze und weiter nach Kohlenbissen ab. Wir

bleiben aber auf dem Moorweg, der nur ein paar Meter weiter ein kaum

wasserführendes Rinnsal (Graben) überquert. Man mag es kaum

glauben, aber dies war vor 150 Jahren noch der Oberlauf der Kleinen

Oertze, deren damalige Quelle ca. einen Kilometer weiter nordöstlich

von hier in der unteren Mitte des Jagens 247 entsprang. Heute ist das

ehemalige Quellgebiet als solches kaum noch erkennbar, da hier kein

Wasser mehr aus der Erde kommt. Das trockene Bachbett ist dort aber

noch erkennbar.

Die uns heute bekannte

Quelle der Kleinen Oertze liegt ganz wo anders. Allerdings ist sie

dort nicht zugänglich, da das Gebiet heute auf dem

Truppenübungsplatz Munster-Nord liegt. Wenn es dort vor 150 Jahren

überhaupt schon eine Quelle gegeben hat, so speiste sie sicherlich

in erster Linie das Oerreler Moor, aus dem es damals aber anscheinend

keinen erkennbaren Abfluss in die Kleine Oertze gab. Jedenfalls geht

das nicht aus den historischen Karten der Jahre 1775 und 1838 hervor.

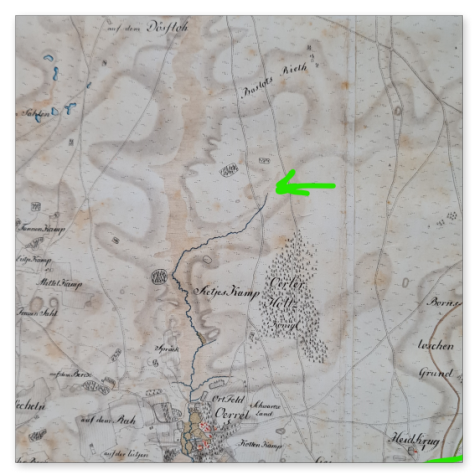

Schauen wir uns das 1775

erstellte „Blatt 84 Munster“ der Kurhannoverschen Landesaufnahme

des 18. Jahrhundert genauer an, sehen wir dass die Kleine Oertze

nördlich von Oerrel damals nicht so gradlinig eingezeichnet ist, wie

auf heutigen Karten. Die Quelle liegt mehr nordöstlich zwischen dem

damaligen Moorweg und dem Lüneburger Werg. Da diese Karten vorrangig

für militärische Zwecke erstellt wurden, waren sie sehr

Detailgenau. Ein genauer Bachverlauf war für die Militärs damals

von großer Bedeutung.

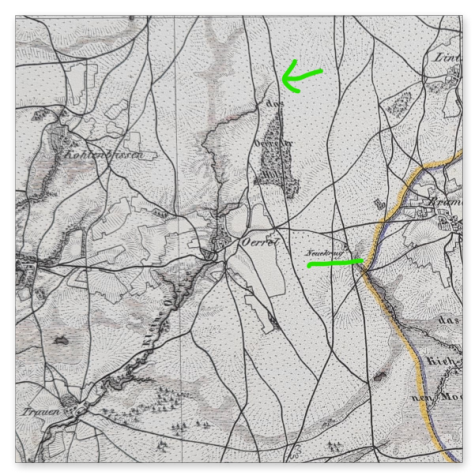

Auch im „Topographischen

Atlas des Königreichs Hannover und Herzogtums Braunschweig“, der

63 Jahre später von August Papen vermessen und herausgegeben worden

ist, ist auf dem „Blatt 32 - Hermannsburg“ trotz des größeren

Maßstabs der gleiche Bachverlauf wie auf der Karte von 1775 zu

erkennen.

Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für

Geoinformation und Landvermessung Niedersachsen

Die

farblichen Markierungen wurden von uns hinzugefügt.

Wenn man maßstabsgetreu

nachmisst und mit heutigen Karten vergleicht, stellt man fest, dass

dieser Bachverlauf genau dem Verlauf des heutigen Rinnsals (Graben)

entspricht. Dieser Graben mündet heute nur wenige Meter oberhalb

einer Holzbrücke des „Zapfenweges“ in die Kleine Oertze. Während

dieser Graben in Quellnähe so gut wie kein Wasser mehr führt,

ändert sich das auf den letzten Metern zwischen Moorweg und Oertze.

Wie die alten Karten beweisen, muss früher mehr Wasser aus der

Quelle gekommen sein.

Vermutlich haben die Aufforstungen dazu beigetragen, dass die ursprüngliche Quelle mehr und mehr versiegte. Hinzu kam wohl die gleichzeitige Entwässerung des Oerreler Moores, wo schließlich das neue Quellgebiet entstand.

Sowohl in der Karte von 1775 als auch von 1838 ist dort, wo heute der Oberlauf der Kleinen Oertze ist, ein weit nach Norden reichendes Feuchtgebiet – das Oerreler Moor - eingezeichnet. Aus diesem Moor gibt es aber keinen Zulauf in die Kleine Oertze. Da in den Karten ansonsten jedes Rinnsal – auch das an der heutigen Rodelbahn entspringende - eingezeichnet wurde, bedeutet das, dass es damals keinen (erkennbaren) Zufluss aus dem Moor gab.

Erst in der Preußischen Grundkarte, die für unser Gebiet im Jahre 1899 erstellt wurde, ist erstmals der „neue“ Oberlauf der Kleinen Oertze eingezeichnet. Auch der „alte“ Oberlauf ist in der Karte zu erkennen. Der Name der Kleinen Oertze ist in der Karte (leider) erst nach dem Zusammenfluss des alten und neuen Oberlaufs eingetragen. Vielleicht gab es zu dieser Zeit noch zwei Quellen der Kleinen Oertze.

Die Preußische Grundkarte entstand zu einer Zeit, als die Aufforstungen der Oerreler Forst bereits abgeschlossen waren. Aus der Karte geht hervor, warum sich die „neue“ Quelle zur Hauptquelle entwickelte. Mit der Aufforstung begann auch die Entwässerung des Oerreler Moores, in dem ein großer künstlicher See angelegt wurde. Dieser See war mindestens zehnmal größer als der heute dort noch vorhandene und als Fischteich bekannte Rest dieses Sees.

Das nördlich des Sees verbliebene Moor entwässerte über einen Zulauf in den See, aus dem das überschüssige Wasser nach Süden in die Kleine Oertze geleitet wurde. Gleichzeitig wurde der Bach bis Oerrel begradigt, so dass das Wasser Kleinen Oertze im schnurgeraden Bachbett immer schneller abfloss. Das führte wahrscheinlich dazu, dass aus dem „alten“ Oberlauf nicht mehr genügend Wasser nachkam, so dass dessen Wasser mehr und mehr vorzeitig versickerte und er dadurch zum heutigen Rinnsal wurde. Und die heranwachsenden Bäume im alten Quellgebiet verbrauchten das wenige Quellwasser gleich vor Ort.

Leider können wir auf unserem Rundgang nicht zu der „neuen“ Quelle der Kleine Oertze gelangen, da diese bekanntlich auf dem Truppenübungsplatz Munster-Nord liegt. Bis 1937 – als der Platz angelegt wurde - war das anders. Das Gebiet nördlich der Bahnlinie Munster – Uelzen war Oerreler Gemeindegebiet, in dem vermutlich um das Jahr 1805 herum sogar ein neuer Ortsteil von Oerrel – der Neue Heidkrug – entstand, der bis 1937 existierte.